博物館だよりvol.34

一関市博物館 第9回 「和算に挑戦」解答募集

江戸時代の数学=和算の問題を現代風にしました。

和算家の知恵に挑戦してみませんか。

応募者全員に解答集を進呈します。

また、優れた解答を表彰します。

【応募方法】

B5判(182×257ミリメートル)程度の用紙に、住所、氏名(匿名不可)、年齢(学生は学校・学年も)、性別、電話番号、問題の解き方と答え、感想などを書き、解答集の送料として80円切手を1枚同封して、左記まで郵送してください。

学校など団体で応募する場合は、あらかじめご相談ください。

コースの選択は自由で、複数でも可です。応募用紙は返却できませんのでご了承ください。

受付期限

平成23年1月20日(木)当日消印有効

あて先・問い合わせ先

〒021‐0101一関市厳美町字沖野々215

一関市博物館「和算に挑戦」係 電話0191-29-3180

※表彰式は23年2月27日(日)13:30から行います。

※正解の発表は同日からホームページ上で、また解答集の発送は3月下旬の予定です。

初級(小・中学生向き)

文化12(1815)年に出版された『算法点竄指南』の問題です。

米をたくわえ蔵があります。

蔵の中から、初日に1石を出します。

次の日に3石、また次の日に7石、その次の日に11石、その次の日に15石を出す、というように米を出していくと、30日で蔵は空になりました。

はじめに入っていた米は何石でしょうか。

※石は、米を量る単位(1石=10斗=100升)

中級(中学・高校生向き)

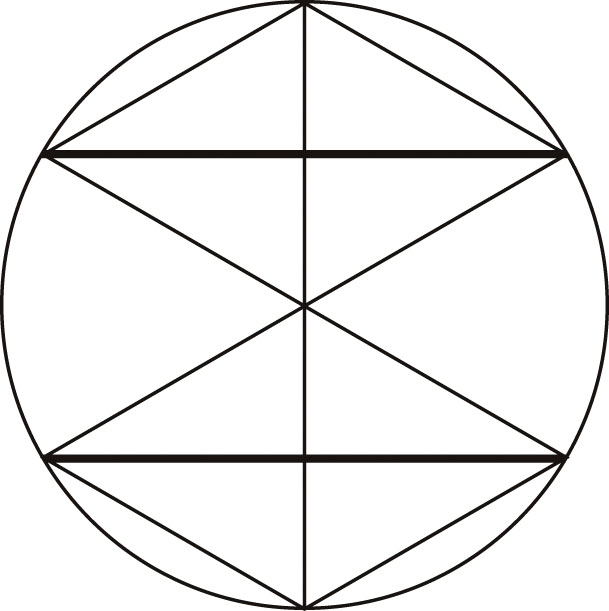

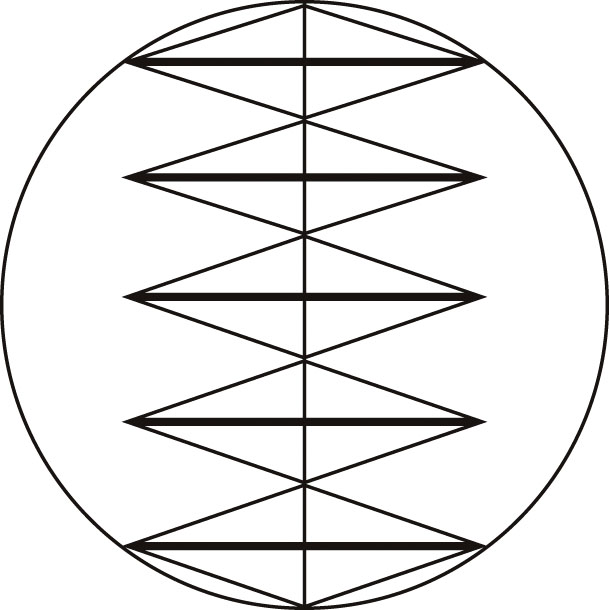

明治34(1901)年に観福寺(一関市)に奉納された算額の問題です。

図のように、二つの合同なひし形が互いに接して、円に内接しています。円の直径を10cmとするとき、ひし形の長い方の対角線の長さを求めなさい。(1)

同様に、ひし形が五つの場合について求めなさい。(2)

上級(高校生以上)

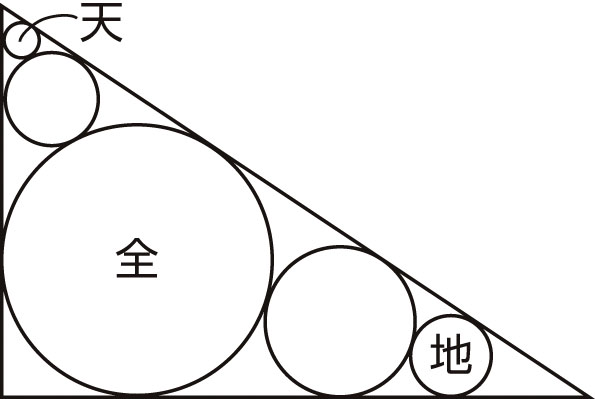

一関の和算家千葉胤秀が編集した『算法新書』(文政13(1830)年刊行)にある問題です。

図のように5つの円が互いに接して、直角三角形に内接しています。

天円の直径が6.04cm、地円の直径が12.08cmのとき、全円の直径を求めなさい。

一関市博物館案内

テーマ展3 あかり

燭台、あんどん、ちょうちん、ガス灯などの照明器具を「菅原清蔵コレクション」を中心に展示します。■日時…23年1月8日(土)~2月27日(日)

■展示説明会…(1)1月16日(日)11時~12時(2)2月13日(日)11時~12時

いわての博物館交流セミナー2

花巻人形の世界

花巻人形の特徴や歴史、エピソードなどについての講演会です。

■日時…23年1月22日(土)13時30分~15時

■講師…酒井宗孝さん(花巻市博物館上席副主幹兼学芸係長)

■定員…36人

はくぶつかんこどもくらぶ 和紙を染めてみよう

■日時…23年1月9日(日)10時~15時の間随時(所要時間約1時間)

■対象…小学生以上(小学生は保護者同伴)

■定員…事前申し込みは不要ですが、先着50人まで

■参加料…50円

■持ち物…なし。汚れてもいい服装でおいでください。

資料整理のため休館します。

■期間…12月7日(火)~16日(木)

■休館期間中の問い合わせ先…厳美公民館 電話0191-29-2205

印刷

印刷